|

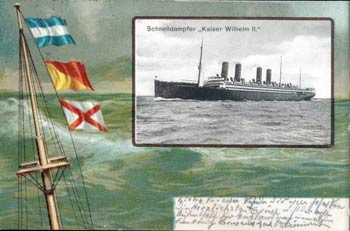

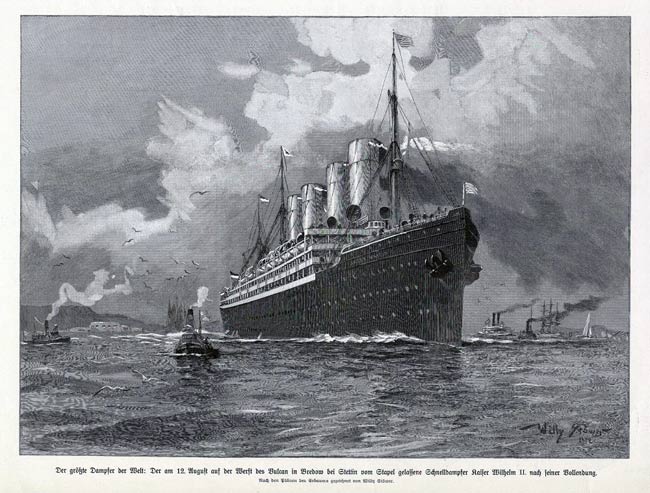

Auf dem Gebiete des

deutschen Großschiffahrtswesens hat sich am 12.August 1902 ein

bedeutungsvolles Ereignis, der Stapellauf des nunmehr größten

Schnelldampfers der Welt, auf der Werft des Stettiner Vulcan

vollzogen. Das gewaltige Schiff empfing bei der Taufe den Namen

Seiner Majestät des Kaisers, welcher durch seine Anwesenheit Stettin

und dem Vulcan einen großen Festtag bereitet hatte. Der stetig und

erfolgreich vorwärts strebende Norddeutsche Lloyd in Bremen hat ein

neues Wunderwerk deutscher Ingenieurskunst mit Hilfe des zielbewußt

schaffenden Vulcan erstehen lassen. Seit nunmehr 5 Jahren sind auf

dieser Werft 4 riesige Schiffe, „Kaiser Wilhelm der Große“,

„Deutschland“, „Kronprinz Wilhelm“ und „Kaiser Wilhelm II.“ gebaut

worden, die als vornehm ausgestattete Passagierschiffe durch ihre

Schnelligkeit alle anderen Wettbewerber weit überholt haben.

Deutschlands Ocean-Renner haben selbst Englands und Amerikas

Windhunde siegreich geschlagen. Der verzweifelte Versuch, den

England nach dem Erfolge unseres „Kaiser Wilhelm der Große“ damit

machte, daß es einen den alten Leviathan der Meere „Great Eastern“

(1852) in seiner Länge von ca. 210 m noch übertrumpfenden

Schnelldampfer, den „Oceanic“ baute, welcher 1899 vollendet wurde,

ist nicht geglückt. Trotz aller Anstrengung können nämlich diese

englischen Riesendampfer die außerordentlichen Geschwindigkeiten von

11-24 Seemeilen der deutschen Schiffe nicht erreichen; mit 28.000

Pferdestärken seiner beiden Maschinen läuft „Oceanic“ nur wie die

Schnelldampfer der älteren Zeit mit 19-20 Seemeilen in der Stunde

(Die Seemeile = 1852m, das ist 1 Knoten in der alten

Schiffersprache). Bei der Erfüllung der großen Aufgaben des

Weltverkehrs haben sich Großschiffahrt und Schiffbau in keinem

anderen Lande so verständnisinnig die Hand gereicht, wie an unserer

deutscher Wasserkante die beiden größten Schaffahrtsgesellschaften

des Erdenrundes, die Hamburg-Amerika-Linie und der

Norddeutsche-Lloyd mit dem Stettiner Vulcan. Dabei sei das Verdienst

der anderen großen Schiffbauanstalten Deutschlands, wie Schichau in

Danzig, Blohm & Voss in Hamburg, die Weserwerft in Bremen,

Tecklenburg in Geestemünde, die Werften von Flensburg und Kiel u.

a.m. nicht in den Schatten gestellt, alle leisten Anerkennenswertes

und sind den englischen Rivalen mindestens ebenbürtig. An

Tüchtigkeit der Leistung stehen wir auf diesem Gebiete obenan, die

Überlegenheit an Größe und Zahl der Schiffe im Weltverkehr können

wir neidlos England zugestehen! Haben doch Lloyd und

Hamburg-Amerika-Linie durch die Promptheit und Sicherheit unserer

Truppentransporte nach Ost-Asien und zurück mit Auszeichnung

bestanden; wie bei der Erfüllung gleicher Aufgaben die Engländer

nach Süd-Afrika abgeschnitten, davon haben die verschwiegenen Kabel

nur wenig der Außenwelt erzählt. Begnügen wir uns vorerst mit der

Überlegenheit durch Qualität, wofür ein neues Beispiel vom Lloyd und

Vulcan in Gestalt ihres neuesten stolzen Schiffes, des künftig

schnellsten Oceandampfers „Kaiser Wilhelm II.“ gegeben ist.

Mit der erst seit 20 Jahren eingeführten Doppelschraube wuchs die

Größe und Schnelligkeit der Dampfer enorm. Die drei in Fahrt

befindlichen deutschen Schnelldampfer neuesten Typs, wie er sich

seit 1897 herausgebildet hat, sind hinsichtlich der Maschinenkräfte

dem neuesten englischen Monstrum „Oceanic“ überlegen und zwar der

Reihenfolge nach um zwei- bis zwölftausend Pferdestärken, in der

Geschwindigkeit bei voller Fahrt um 3-5 Seemeilen („Kaiser Wilhelm

der Große“ = 22,5 Meilen und der neueste „Kaiser Wilhelm II“ = 24

Seemeilen) zehntausend Pferdestärken mehr erfordert, eine gewaltige

Kraft für eine verhältnismäßig geringe Vergrößerung der

Schnelligkeit.

Mit Recht fragt man, wo soll das hinaus? Der Fachmann ist sich

darüber klar, daß wir mit den gegebenen Hilfsmitteln nahezu an der

Grenze des Möglichen in Bezug auf Maschinenstärken und

Geschwindigkeit dieser Schiffe angelangt sind; der Widerstand den

das Schiff im Wasser erfährt, wächst in weit höherem Grade, als die

Geschwindigkeit steigert. Es würden z.B. bei einer Erhöhung der

Geschwindigkeit „Kaiser Wilhelm II.“ auf 25-26 Meilen zu seinen

jetzt 40.000 Pferdestärken noch etwa deren 15.000 hinzukommen

müssen. Das gäbe gänzlich unwirtschaftliche Schiffe, deren Inhalt

schließlich nur aus Kessel-, Maschinen- und Kohleräumen bestehen

würde, so daß für die nützliche Zuladung viel zu wenig übrig bleibt;

dabei treten noch allerlei Begleiterscheinungen technischer Natur

ein, wie insbesondere die starke Inanspruchnahme der

Konstruktionsteile des Schiffskörpers, hinsichtlich ihrer

Festigkeit; denn mit zunehmender Geschwindigkeit wächst die Gefahr

für die festen Verbände zwischen den Rippen und der Außenhaut des

Schiffes, also zwischen Spanten und Planken. (Zitat um längere

technische Ausführungen gekürzt).

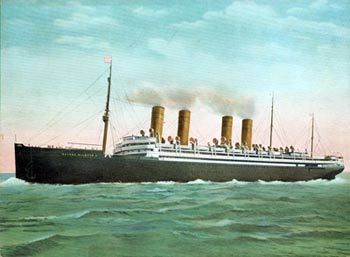

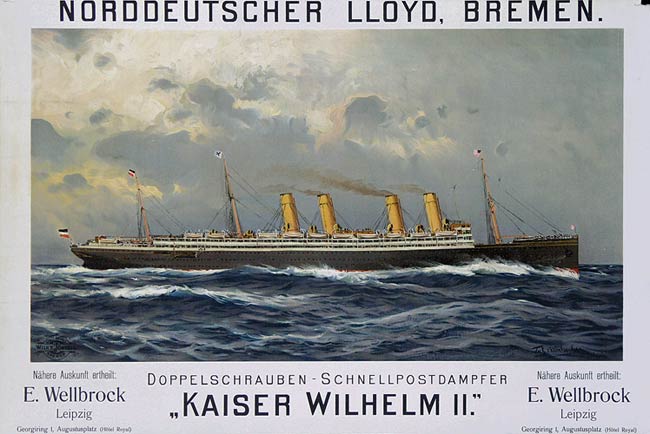

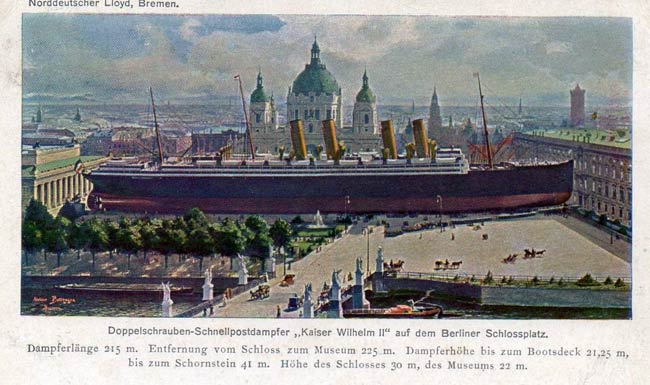

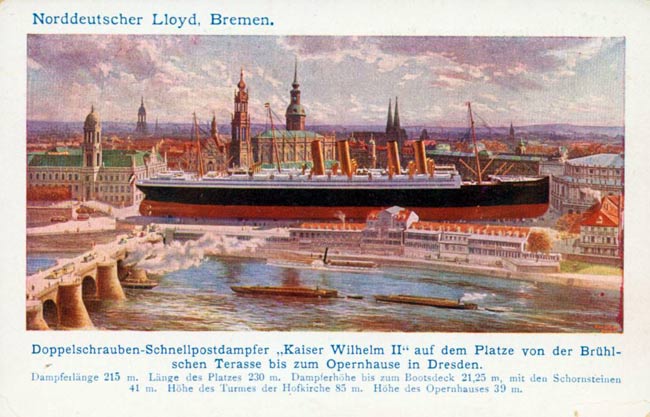

Über die äußere Gestaltung des Schiffes, die noch nicht vollkommen

in die Erscheinung tritt, läßt sich jetzt nur soviel sagen, daß es

mit seinen 2 übereinanderliegenden Promenadendecks, den übrigen

Decksaufbauten, mit den 4 gewaltigen Schornsteinen und 3 Pfahlmasten

für das Auge des Kenners guter Schiffslinien gefällige, ebenmäßige

Formen und Linien zeigen wird. Bezüglich des Fassungsraumes zur

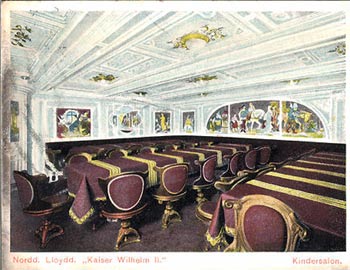

Aufnahme von Passagieren mögen folgende Zahlen dienen. In 290

Kabinen erster Klasse können 775 Personen, in 107 Kabinen zweiter

Klasse 343, alle über Hauptdeck und in den Aufbauten darüber bequem

untergebracht werden, während 770 Passagiere dritter Klasse im

Haupt- und Unterdeck Platz finden. Für die aus etwa 600 Köpfen

bestehende Schiffsbesatzung sind ebenfalls gute Wohnräume

vorgesehen. Der Maschinenbetriebsdienst erfordert 280 Mann, während

auf die Schiffsmannschaft 50 entfallen, alle übrigen dienen dem

Wirtschaftsbetriebe. Eine große Zahl Offiziere und Beamte stehen den

verschiedenen Dienstzweigen vor. Insgesamt nimmt das Schiff in

seinen vollbesetzten Räumen nahezu 2500 Menschen auf. Die Kabinen

der ersten und zweiten Klasse sind für 1-4 Personen eingerichtet.

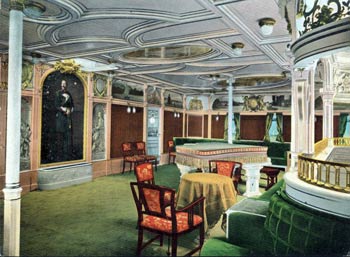

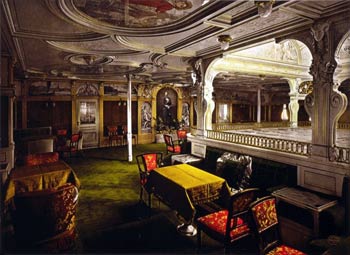

Die erste Klasse bietet aber auch zwei Fürstenwohnungen, 8

Luxuswohnungen und 8 Staatszimmer mit allem nur erdenklichen

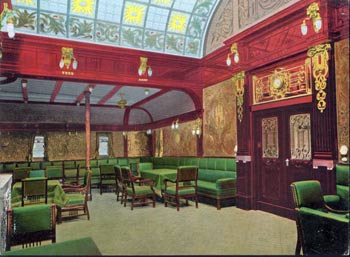

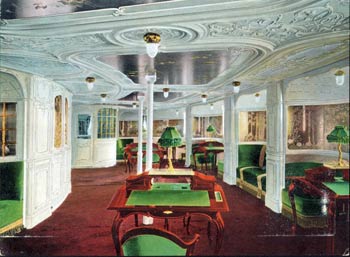

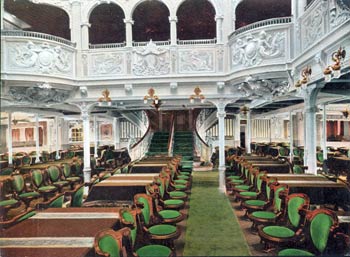

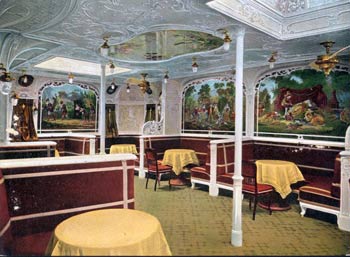

Komfort. Die gemeinsam zu benutzenden großen Räume der ersten und

zweiten Klasse bestehen aus zwei Speisesälen für 554 und 190

Sitzplätze, aus je einem Gesellschaftsraum und Rauchzimmer; die

erste Klasse genießt noch den Vorzug einer Bibliothek, eines Lese-

und Schreibzimmers. Eine besondere Speisenzubereitungseinrichtung

und ein Wiener Cafe, als getrennte Verpflegungsstätten, stehen allen

denjenigen zur Verfügung, welche fern vom Tafelzwange leibliche

Genüsse empfangen wollen. Die erste Klasse befindet sich im weit

ausgedehnten Mittelschiff über Hauptdeck und alle darüber liegenden

Aufbauten, die zweite in dem räumlich beschränkteren Hinterschiffe,

die dritte Klasse im Vorschiff nächst der Back, deren

Unterkunftsräume von Bootsleuten und Matrosen eingenommen werden.

Alle bewohnbaren Räume sind wie die besseren Wohnungen zu Lande mit

Bewässerung, Entwässerung, Centralheizung und Beleuchtung, sowie mit

elektrischen Klingelanlagen versehen. (….) Zu den

Wohlfahrtseinrichtungen gehören noch eine große Zahl Bäder und

Toilettenräume, ferner Zimmer für die Verschönerung des äußeren

Menschen, wo Friseure und Barbiere emsig wirken, und endlich auch

Hospital und Apotheke, denen ein tüchtiger Arzt vorsteht. Große

bequem zugängliche Gepäckräume und das deutsch-amerikanische

Postamt, in dem zwei Beamte und mehrere Unterbeamte wirken, sind

fernerhin zu erwähnen. (…)

Ein solcher Kraftaufwand erfordert für eine Reise zwischen Bremen

und New York 5600 t Kohlen, einschließlich Reserve, also 560

Eisenbahnwagenladungen von je 200 l, das ist einen Eisenbahnzug von

der Länge einer halben deutschen Meile! Täglich werden

durchschnittlich 14.000 ltr. Kohlen verbraucht. (…)

Download des kompletten Artikels

|