|

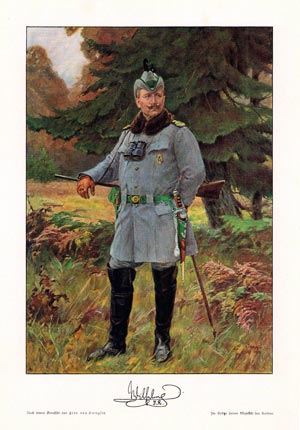

Die

Jagdschlösser unsers Kaisers

In

den ersten Kulturstufen der Menschheit waren es die

gewaltigen Jäger, welche Ihre Stammesgenossen vor den

reißenden Tieren des Waldes schützten. Aber auch wenn der

Feind nahte, waren sie es, die waffenfähige Mannschaft

zusammenriefen und zum Kampf und zum Siege führten. So

wurden aus den hervorragenden Jägern die Führer im Kriege,

die Feldherren und Fürsten der Völker. So ist es geblieben

bis auf den heutigen Tag, und noch immer, nach Jahrtausenden

huldigen unsere Fürsten dem edlen Weidwerk und strahlen als

leuchtende Vorbilder unter der Bruderschaft des Hl.

Hubertus. Im grünen Wald bei Hörnerschall und Rüdengebell

fanden sie Frische des Körpers und des Geistes, Gesundheit

und Erholung von den Sorgen der Regierung.

In

den bevorzugten Jagdgründen wurden meist einfache

schmucklose Schlösser errichtet, um den hohen Jägern und

ihrem Gefolge für die Zeit des Jagdaufenthaltes Unterkunft

zu gewähren. Diese Jagdschlösser und die sie umgebenden

Jagdgründe sind daher eng mit der Geschichte des Landes

verknüpft; und das Studium dieser ehrwürdigen Gemäuer bietet

des Interessanten genug.

Im

Norden der Residenzstadt Berlin, genau in der Mitte zwischen

den Punkten, wo sich Havel und Oder nähern, dehnen sich noch

heute riesige Waldkomplexe aus, welche einst durch nunmehr

trocken liegende Sümpfe eine fast undurchdringliche Wildnis

darstellten. Hier hausten vor grauen Zeiten die riesigen

Tiere einer untergegangenen Schöpfungsperiode. Auf das

Mammut, dessen aufgefundene Backenzähne die Existenz

desselben nachwiesen, folgten Elch und Schelch, Wisent und

Ur, Bär, Wolf und Luchs. Nach und nach verschwand das

Raubwild, Schelch und Ur starben aus, Wisent und Elch zogen

sich zurück, und nur der König des Waldes, der edle Hirsch,

blieb als privilegiertes Jagdtier der Herrscher des Landes,

welcher bis zum heutigen Tag jene herrlichen Jagdgründe zu

seinen Lieblingsrevieren zählt. Auf die Fürsten der

wendischen Pfahlbauern folgten die Askanier, welche sich an

den Ufern der beiden schönsten Seen der Mark, dem

Werbelliner und dem Grimmitzsee, ein Heim schufen und dort

eine Grenzburg, das grimmitzer Schloß sowie zwei

Jagdschlösser, Werbellin und Breden, erbauten. In Grimmitz

und in Werbellin spielte sich ein wichtiger Teil der

märkischen Geschichte ab. Beide Schlösser sind heute

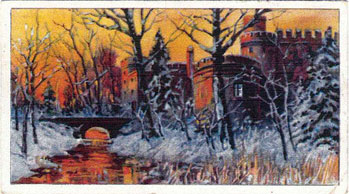

verfallen. Auf den Trümmern des werbelliner Schlosses ließ

Prinz Karl von Preußen einen Turm erbauen, der am 2. Oktober

1879 eingeweiht wurde.

Die

Perle diese herrlichen Jagdgründe ist der werbelliner Forst,

heute die Schorfheide genannt. Die Schorfheide ist einer

jener Brunftplätze, welche beim Nahen des Herbstes mit

magischer Gewalt die Könige des Waldes aus fernen Gegenden

des nordöstlichen Deutschlands anziehen. Aus allen Teilen

der Mark, aus Pommern, Mecklenburg, ja selbst aus Preußen

ziehen die Hirsche alljährlich der Schorfheide zu, um nach

einem Aufenthalt von fast vier Wochen in ihre Standquartiere

zurück zu wechseln. Wer zeigt ihnen den Weg? Wer gibt ihnen

die Reiseroute? Noch heute finden sie bei finsterer Nacht

die Wechsel, welche vor Jahrtausenden ihre Ahnen eingehalten

und weder veränderte Kulturverhältnisse noch neu entstandene

Dörfer stören sie; unaufhaltsam wechseln sie durch, nichts

hinterlassend als die Fährte ihrer flüchtigen Schalen. Die

Schorfheide beherbergt an die 3000 Stück Rotwild; die Ziffer

verdoppelt sich nahezu in der Brunftzeit.

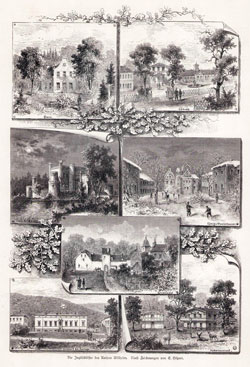

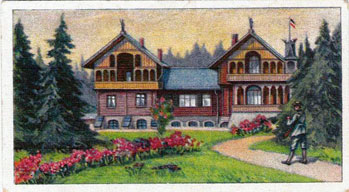

Nachdem

die fürstlichen Schlösser der Askanier gefallen, gewährte

die Schorfheide lange Zeit den preußischen Herrschern sein

würdiges Unterkommen und erst Friedrich Wilhelm IV. ließ in

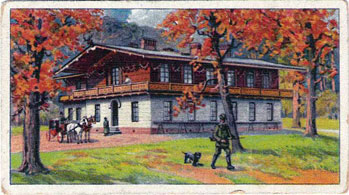

der Näh des Werbelliner Sees das auf unserer Zeichnung

dargestellte Jagdschlößchen Hubertusstock im Schweizerstil

aufführen. Vor ihm, auf einer schmucklosen Säule, steht das

Bild des Hl. Hubertus, welches der Stätte schon in grauer

Vorzeit den Namen verliehen hatte. Dicht am Schlosse

befindet sich der Brunftplatz, und das nahe „Röhren“ der

Hirsche läßt die fürstlichen Jäger in ihren Betten nicht

ruhen. Die Schorfheide ist das großartigste Edelwildrevier

des europäischen Kontinents und zu den fürstlichen

Prunkjagden, die hier alljährlich abgehalten werden, wie

geschaffen. Es ist das einzige Revier, wo Jagden auf

Edelwild in großartigem Maßstab, welche an die entschwundene

Größe des heutigen Weidwerkes erinnern, aus dem Freien

eingerichtet und mit Jagdzeugen eingestellt werden können.

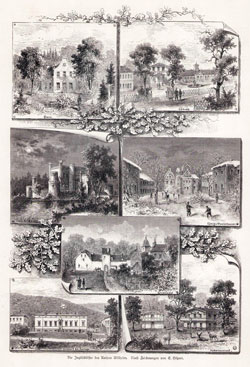

Ein

ähnlich günstiges Jagdterrain lag im Südosten Berlins

zwischen Spree und der eine ganze Kette von Seen bildenden

Dahme. Der Reiz der jagdlichen Genüsse wurde nicht wenig

durch ein im Jagdrevier Dubra befindliches, bedeutendes

Reihergestände erhöht, welches reiches Material für die

Beizjagd lieferte. Das Hauptquartier dieser wildreichen

Gegend, welche steten Ersatz aus dem Spreewald erhielt war

Königswusterhausen. Die alte, den Wenden abgenommene Burg

Wusterhausen war bis 1370 markgräflich, worauf sie in den

Besitz derer von Schlieben und 1475 derer von Landsberg

überging. Im Jahr 1683 kaufte sie der Kurprinz Friedrich

zurück, welcher sie 1693 seinem Sohn, dem späteren König

Friedrich Wilhelm I. schenkte. Als dieser den Thron seiner

Väter bestieg, legte er dem von ihm lieb gewordenen

Jagdschloß den Namen Königswusterhausen bei. Das dabei

liegende Dorf Wendisch-Wusterhausen, welches sich zu einem

Städtchen entwickelt hatte, erhielt den Namen

Königswusterhausen. Der König blieb seiner Neigung für den

Ort treu und hielt alljährlich zur Jagdzeit, gewöhnlich von

Ende August bis Mitte Oktober, in Königswusterhausen Hof.

Die

knapp bemessenen Räumlichkeiten des kleinen Schlößchens

legten dem Gefolge, besonders den Damen, manche unbequeme

Einschränkung auf. So mußte unter anderem stets in einem

großen türkischen Zelt, welches bei unfreundlichem Wetter

nur geringen Schutz gewährte, diniert werden. Allerdings

ging es dafür auch ziemlich lustig und ungezwungen im

Jagdlager her, und mancher kräftiger Jägerspaß wurde in

Scene gesetzt. Die dem bekannten Günstling Gundling

gespielten, oft derben Possensind weltbekannt. Einestags

legten man ihm zwei gezähmte Bären ins Bett, die den auf das

Lager taumelnden Schlafgenossen ziemlich unsanft empfingen.

Der König legte einen großen Thiergarten bei

Königswusterhausen an, und so sparsam er auch sonst war,

verwendete er bedeutende Summen auf die Falken- und

Parforcejagdequipage. Die Rebhühnerbestände wurden derart in

die Höhe gebracht, daß der König jeden Herbsteigenhändig

3000 bis 4000 Hühner erlegen konnte. Die höchste Zierde des

Schlosses war der von dem Kurfürsten Friedrich III. am

18.September 1696 im neubrücker Revier auf der

Jakobsdorf´schen Heide erlegte 66-Ender, den Friedrich

Wilhelm I. August dem Starken von Sachsen für eine Compagnie

großer Grenadiere (welcher der Stamm des 1.Garderegiments zu

Fuß wurde) überließ. Der berühmte 66-Ender ging nach

Moritzburg, wurde aber später durch eine gelungene Kopie

ersetzt.

Nach

dem Tode Friedrich Wilhelms I. verwaiste das Jagdschloß und

wurde erst von dem jetzigem Kaiser Wilhelm wieder

restauriert. Im Jahr 1860 wurde in den zu Königswusterhausen

gehörigen Waldungen Oberförsterei Hammer mit Dubro ein

Wildgehege von 6300 Hektar Umfang hergerichtet, das

Roth-,Dam- und Schwarzwild aus der Umgebung vor Schluß des

Gatters eingetrieben und der Park außerdem vom potsdamer

Wildpark aus mit Damwild besetzt. Am 27.November 1863 hielt

der Kaiser die erste und erst am 4.Januar 1872 die zweite

Hofjagd dort ab. Seitdem hält der Kaiser alljährlich von

Königswusterhausen aus Hofjagden ab.

Im

engen Zusammenhang mit Königswusterhausen steht das von

Friedrich Wilhelm I. im Jahr 1714 erbaute Schlößchen Stern

bei Potsdam. Der König hatte dort ebenfalls einen großen

Thiergarten angelegt, der mit Roth- und Schwarzwild besetzt

wurde. Hier wurden im November und Dezember Jagden, meistens

auf Sauen, abgehalten. Heute dient das Jagdschloß Stern

vorzugsweise zum Rendevousplatz für die im dortigen Revier

veranlassten Parforcejagden und wird auch, seitdem die

Abhaltung der Hubertusjagd im Grundwald durch die zu

lebhafte Beteiligung der berliner Bevölkerung zur

Unmöglichkeit geworden, das Fest des heiligen Patrons jetzt

dort gefeiert.

Im Südwesten von Berlin, zwischen Spandau und Potsdam, dehnt

sich am linken Havelufer ein wohlgepflegtes Waldrevier, der

Grunewald, aus, der, als königliches Wildgehege zum größten

Teil eingegattert, einen bedeutenden Wildbestand (besonders

an Damwild) besitzt. Das Jagdschloß Grunewald, mitten in

diesem herrlichen Revier an einem kleinen See romantisch

gelegen, wurde 1542 von dem Kurfürsten Joachim erbaut und

„Zum grunen Wald“ genannt. Kaspar Theis und Koncz Buntschug

hießen, wie aus dem alten Bild in der Eintrittshalle zu

ersehen, die beiden Baumeister.

Das vierte große Jagdrevier des brandenburgischen

Herrscherhauses war die zwischen Gardelegen und Wolmirstedt

in der Altmarkt gelegene Colbitz-Letzlinger Heide, welche 5

Oberförstereien Colbitz, Planken, Burstall, Letzlingen und

Jävenitz mit einem Areal von 28.666 Hektar umfasst. Kurfürst

Joachim II., vorzugsweise aber dessen ältester Sohn, der

Kurprinz Johann Georg, erwählten diese herrlichen Bestände

zu ihrem Lieblingsjagdaufenthalt.

Um

sich ein Heim zu schaffen, kaufte der Kurprinz von der

Familie von Alvensleben eine Feldmark um 3000 Thaler und

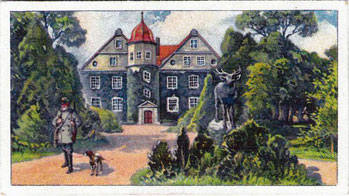

begann den Bau des Schlosses, der 1560 vollendet wurde. Das

Schloß, damals Hirschburg genannt, diente bis 1608 den

Kurfürsten jährlich während der Jagdzeit zur Residenz. Als

die Greul des Dreißigjährigen Krieges die Hauptstadt

bedrohten, wurde der Kurprinz Friedrich Wilhelm (später der

Große Kurfürst) in dem stark im Verfall befindlichen

Schlosse geborgen. Wiederum war es der König Friedrich

Wilhelm I. Preußens größter Jäger, der das herrliche Revier

der Vergessenheit entzog. Er bewahrte das alte Schloß vor

dem gänzlichen Ruin, hob den Wildbestand und setzte 200

Stück Damwild aus dem potsdamer Wildpark dort aus. Als der

König Friedrich Wilhelm IV. auf einer Reise das alte

Jagdschloß besuchte, gab er in pietätsvoller Erinnerung an

seine großen Ahnen den Befehl das Schloß gänzlich zu

renovieren. Dasselbe bestand aus einem Mittelbau, welcher

einen kleinen Burghof im Viereck einschloß, und der nun um

ein Stockwerk erhöht wurde. Die vier Ecktürme und das

Thorwarthaus wurden ebenfalls im alten Stil

wiederhergestellt. Die inneren Räume wurden wohnlich

eingerichtet und die nötigen Wohnräume für die hohen

Jagdgäste geschaffen. Am 10.Oktober 1843 fand die erste der

Hofjagden statt, die seit 1858 ziemlich regelmäßig

alljährlich dort abgehalten werden.

Die

Göhrde und der springer Saupark kamen erst nach dem Jahr

1866 an Preußen. Es sind durch jahrhundertelange

weidgerechte Pflege und Ausübung des Weidwerkes geheiligte

Stätten. Die hannoversche Jägerei genoß von jeher eines

großen Rufs, den sie sich bis diesen Tag erhalten hat. Das

Jagdrevier der Göhrde erstreckt sich auf dem linken Elbufer

an der Bahnstrecke Wittenberge-Lüneburg, während das

Jagdschloß zur Göhrde in der von dem Oberförster Wallmann,

einem einer alten hannoverschen Weidmannsfamilie

entsprossenen Jäger von echtem Schrot und Korn, verwalteten

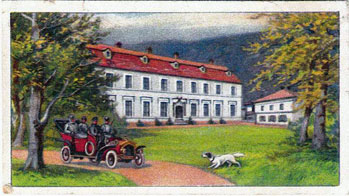

Oberförsterei Röthen liegt. Das Schloß ist ein

langgestreckter, niedriger Bau von 25 Fenster Front, der an

beiden Seiten durch zwei turmartige Bauten flankiert wird.

In dem kleinen saubern Vorgarten steht der heilige Hubertus

mit dem Hirsch. Neben dem Schößchen liegt das Cavalierhaus

zur Unterbringung des Gefolges. Im rechten Flügel des

Schlosses liegt die mit Jagdemblemen, unter welchen das, vom

dem Kaiser erlegte Hauptschwein sich befindet, reich

dekorierte Vorhalle, aus der man direkt in den Speisesaal

gelangt.

Ebenfalls

eine Stätte althannoverschen Weidwerks ist der etwa 2000

Hektar große Saupark bei Springe, an der Bahn von Hannover

nach Hameln gelegen. Die herrlichen Buchenbestände, welche

die Hänge des Deister zieren, verleihen dem Ort den Reiz der

Romantik. Das Jagdschloß ist ein ziemlich regelmäßiger,

ursprünglich viereckiger, einfacher Bau, dessen linker

Flügel zur Aufnahme der kaiserlichen Jagdherren eingerichtet

ist. In der Front liegen zwei dekorierte Empfangszimmer und

ein Billardsaal. Ein aus Gemskrikeln sehr stilvoll

zusammengesetzter Kronleuchter ist bemerkenswert. Vor zwei

Jahren wurde ein Speisesaal angebaut. Das Gefolge ist in dem

nahen Cavalierhaus untergebracht.

Sämtliche

dem Leser vorgeführte Schlösser beherbergen fast alljährlich

den kaiserlichen Weidmann. In diesem Jahr haben die Jagden

zu Hubertusstock, Letzlingen, Saupark, der Göhrde und im

Grunewald bereits stattgefunden. Möge es den Schlössern noch

viele Jahre vergönnt sein, den erlauchten Weidmann und

allverehrten Herrscher aufzunehmen.

A. Hertefeld

|